На месте кельи - больничная церковь

В 2009 году Саров праздновал 55-летие. А в этом году, спустя всего два года, саровчане отмечали уже 320-летний юбилей своей малой родины. Злые языки шутят, что местные власти уж очень любят привлекать к себе внимание громкими датами, но дело, конечно, не в этом. Дискуссии о том, какую дату считать основанием города и с какого года вести отсчет его истории, ведутся давно и не закончены до сих пор. Как административная единица, как атомный центр и город физиков Саров – тогда под именем Арзамас-16 – был основан в 1954 году. Кстати, как раз в год 200-летия Серафима Саровского. Но как поселение, монашеское братство и монастырь Саровская пустынь была известна еще с XVII века. В этом году приняли решение датой основания Сарова считать 1691 год – именно тогда у слияния рек Саровки и Сатиса поселился монах арзамасского Введенского монастыря Исаакий, ставший основателем Саровской обители.

Батюшка Серафим (а тогда еще отрок Прохор) пришел в места, о которых мы говорим, в 19 лет, в 1778 году. Настоятель Саровского монастыря отец Пахомий с любовью принял его в обитель и назначил келейное послушание у казначея. Затем Прохор работал на просфорне, на хлебне, в столярне. К тому времени Саровский монастырь был уже известен в округе. За 100 лет, что прошли от прихода Исаакия и до прихода Серафима, который в итоге и прославил эти места, здесь построили подземную церковь – во имя Киево-Пе- черских чудотворцев Антония и Феодосия – и несколько храмов. Первой церковью была во имя Пресвятой Богородицы и Ее Живоносного Источника (она была разрушена в советские годы).

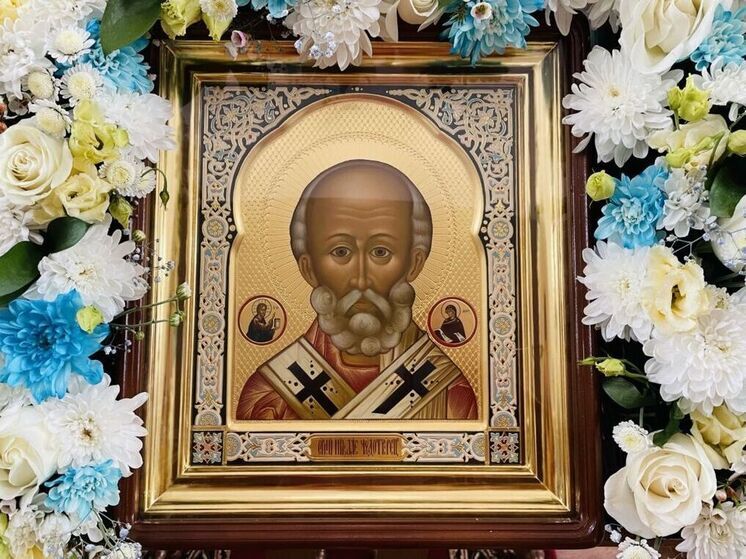

Прохор имел свою келью в Саровском монастыре. Спустя два года после прихода сюда он тяжело заболел, практически умирал. И однажды ему было видение Богородицы с апостолами, после чего он начал выздоравливать. Впоследствии на месте кельи Прохора построили так называемую больничную церковь в честь его чудесного исцеления. А Прохора постригли в монахи с именем Серафим, что значит “пламенный”.

Телевышка на колокольне

За двухвековую историю Саровского монастыря (с 1706 по 1906 годы) здесь было возведено девять храмов. Последний из них – в честь преподобного Серафима Саровского – освятили в 1903 году. Тогда же батюшку Серафима и канонизировали.

Предыстория этого события такова. У императора Николая Второго и его супруги Александры Федоровны одна за другой родились четверо дочерей, а страна ждала наследника. И вот после визита в Саров, молитвы батюшке Серафиму и купания в святом источнике императрица, прославившаяся крепостью своей веры, родила царевича Алексея.

После революции места, связанные с Серафимом Саровским, и сам монастырь рьяно принялись разрушать. В 1954 году на месте монашеского поселения, советские власти решили построить городок для физиков-ядерщиков – разработчиков атомной бомбы. Оружие массового поражения готовили в таких намоленных местах! Что это – ирония судьбы или промысел Божий? Хочется верить, что второе, ведь, наверное, только потому, что готовилось оружие на святой земле, оно до сих пор не использовано по своему прямому предназначению.

А между тем, у физиков-ядерщиков были семьи, жены, дети – секретный городок надо было обживать. Тут- то и пригодились монастырские постройки, которые более 40 лет использовались для хозяйственных нужд. В здании бывшей просфорной работала редакция местной радиостанции, в кладбищенском храме Всех Святых – хозяйственный магазин. Церковь Серафима Саровского отдали под театр. Храм Иоанна Предтечи был переделан под административное здание. В монастырских кельях располагалась школа искусств, краеведческий музей, детская поликлиника, различные светские учреждения, отдел ФСБ. Больничную церковь – храм преподобных Зосимы и Савватия Соловецких – вообще стерли с лица земли и на этом месте построили административное здание. На одном из главных символов обители – колокольне – разместили телеантенну и различные радиопередающие устройства…

Однако время шло, и “поселенцы” рано или поздно должны были задуматься, а что же это за место, куда их привезли жить и работать, что же было раньше на этой земле, которую мы топчем. И они задумались – это было уже последнее десятилетие ХХ ве- ка, и мысли уже обретали законную свободу в нашей стране. Аккурат в это время, в 1991 году в запасниках Музея истории религии и атеизма, который располагался в здании Казанского собора в Ленинграде, неожиданно для всех обнаружили святые мощи Серафима Саровского. Старец был похоронен около Успенского собора в Сарове, и когда в 1950-е годы храм взорвали, мощи святого долгое время перевозили из одного научного института в другой и в конечном итоге потеряли. Обретение мощей в 1991 году стало отправной точкой для восстановления Саровской обители и великого наследия Серафима Саровского.

Пешком по алтарю

Восстановить за два десятилетия то, что строилось два столетия и потом почти век разрушалось, конечно, невозможно. Но в Сарове сделано уже немало. Самое главное – здесь возрождается монашеское братство! Монастырский комплекс восстанавливается не как музей, а как православная обитель. Нынешний наместник монастыря отец Никон (Ивашков) рассказал, что местным тележурналистам выделили новое место для редакции, а бывшую просфорную вернули монастырю – сейчас здесь располагается трапезная, ремонтируется зал для фонда “Восстановление Свято-Успенского мужского монастыря Саровская пустынь”.

Церковь Серафима Саровского, которую в прошлом веке занимал драматический театр, реконструировали, в ней возобновили богослужения. А для артистов построили новое современное здание.

Древний храм Иоанна Предтечи, стоявший на Святом источнике первоначальника Иоанна, который был переделан под административное трехэтажное здание, тоже восстановили.

Уже определено новое место жительства местных чекистов, и вот-вот еще одно двухэтажное здание вернут монастырю.

Заново, с нуля, отстраивают храм преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Даже заказали кипарисовый престол – по преданию, преподобный Серафим, тогда еще молодой послушник Прохор, собственноручно изготовил кипарисовый престол для этого храма.

Ведутся подготовительные работы для восстановления колокольни. Новая телевышка уже строится, с 1 января 2012 года планируется начать вещание с нее.

Полностью восстановили один этаж подземной церкви с пещерами – в советские годы за ненадобностью ее просто завалили и засыпали. Готовится проект восстановления красивейшего Успенского собора, главной святыни монастыря, первого каменного храма. В советские годы он был разрушен до основания, и до сих пор там, где располагался алтарь (!), пролегает пешеходная дорожка. А над подземной церковью ходят автобусы и машины. Наместник обители надеется, что в скором времени алтарь и храм в честь Успения Пресвятой Богородицы восстановят, а автодорогу перенесут, и в Сарове, как в любом современном городе, появится своя пешеходная зона.

На Дальней пустынке, в пяти верстах от обители, где 15 лет в полном уединении и строгом посту молился Серафим Саровский, восстановили его келью по фотографиям начала ХХ века: низенькое крылечко, печка, подземная пещера. В ней уединенно живет старушка, которая приглядывает за святым местом. В 1991 году здесь установили памятник Серафиму Саровскому, молящемуся на камне, а в 2000 году – часовню, в которой летом проводятся службы. У местных молодоженов закрепилась традиция приезжать к памятнику в день свадьбы за благословением на долгую и счастливую совместную жизнь.

На Ближней пустынке, которую старец устроил в конце жизни, когда к Дальней ходить ему стало совсем тяжело, и где утешал и врачевал он посетителей, восстановили источник и купальню Серафима Саровского, устроили и освятили деревянный храм в честь Святого Духа.

Наместник Саровского монастыря уверен, что восстановление святыни начато неслучайно. В летописи Серафимо-Дивеевского монастыря записано, что Господь воскресит здесь Серафима Саровского, когда оскудеет вера в нашей стране. Сам отец Никон – человек удивительной судьбы, многое в его жизни тесно связано с именем Серафима Саровского, однако он не любит разглашать это. Скажем только, что крестили его в день рождения Серафима Саровского. Случайно? На- до полагать, что нет. В церковь он пришел только в 38 лет, оставив бизнес и светскую жизнь. Сейчас отец Никон и еще несколько монахов возрождают монастырские традиции в Сарове и ждут, что монахов станет больше.